1:始めに

本ページはユーノス・ロードスターNA8Cのシリーズ1(sr.1)後期(sr1.5)の車両における

ROMチューンについての

レポートである。

私の車両はG-Limitedという限定車でSr1.5に当たる。

NA8のロムチューンはNA6のそれよりも準備は簡単である。

NA6は追加基板を必要とするが、NA8は不必要。

半田ゴテで加工は出来てしまうからだ。

ちなみにSr.1前期までは28pinのROMだったのだが、後期からは32pin。

私の場合ここが大きな問題なのだ。

NA6の時に使用してた4連ROM-チェンジャーを使いたいのだが残念ながらこれは

28pinのROMしか使用することが出来ない。

つまりチェンジャーを使用するには32pin→28pinで使えるようにしなくてはイケナイ。

キチンとお勉強したい人は超有名Fireなサイトを読んでみてください。

ココではSr.1後期、具体的にはECUがBPF3-18-881-BというタイプのROMを

わざわざ28pinで動かしつつROMチューンという

多くの人には役に立たないコーナーを目指します(笑)

(05.4.8追記)

Sr1のBPF3-881にも対応

(ここまで)

2:ECU入手

今回の作業ではECU基板を少し加工する必要がある為予備ECUを用意した。

万が一作業に失敗したらその瞬間に車が使えなくなるのはシャレにならん。

現時点での某クションの相場は2万円前後。恐ろしい値段だ。

NA8のECUはまだ中古市場に出てくる事が少ないのが高価な理由。

という感じでしばらく入手するのを躊躇ってたのだが偶然G-Limの解体車を発見。

強気に安い金額を提示したらあっさり承諾。半額程度でゲットです。

(2005.4追記)

現時点の相場は一万円割れ。希少な881Bは、もう少し高いが運が良ければかなり安く手に入れる事も可能。

ちなみに、現時点で家にはECUボックスが5個ある(笑)

(ここまで)

3:ROM-TUNE環境整備

以前のロムチューン環境は・・・

ThinkPad240(WIN98)+ロムライター:

SW-1(EITEC)

TP240はB5サイズながらシリアルポートを内蔵してたので、いつでもどこでも

ロムチューン可能という環境だった。

その後時代は流れ・・・今使用してるPCはThinkPad X30(WinXP)。

これ、一回り大きくなったくせにシリアルポート

が無いんだよねぇ(涙)

しかもこのロムライター用ソフトはXPなんて対応してないだろう。

DOS窓で動くソフトだったもんな。

で、GRIDのHPなどを調べてみるとちゃんと進化してました(^^)

さらにEITECのHPでもきちんとサポートされてます。

さて、次にシリアルポート→USBの変換が欲しいという事で現在某クションを

物色中。

お目当てはコレ。

(2004.5.16)

上記の通りの変換ケーブルを探していた所、某クションで大体相場が3K円以上。

はっきりいって高い。

諦めてデスクトップマシン(もちろんシリアルポートは標準装備)を使うことにした。

ところがナゼか認識しないのだ。

決まって「通信エラー(5)」の表示。ナゼだっ!?

ということをEITECに直接質問してみた。返事は期待してなかったのだが予想を

裏切り回答と、新Verのソフトウェアが添付されてきた。その内容とは

<Eitec>

いつもありがとうございます。

「通信エラー(5)」の場合、ペンティアム4のHTテクノロジ製品がマルチスレッドプロ

グラムに十分に対応できないことによるエラーが考えられます。

対策を施したSW1コントロールソフトを送りますので、

こちらをご使用下さいます様お願いします。

</Eitec>

確かに現在使用してるデスクトップマシンはPen4マシン。

そして以前のVerのソフトをアンインストールし送られてきた新Verをインストール。

恐る恐る実行してみると・・・見事に起動した!

すばらしいぞEITEC。ないすサポートEITEC。

ROMのライティング環境はこれでOK。

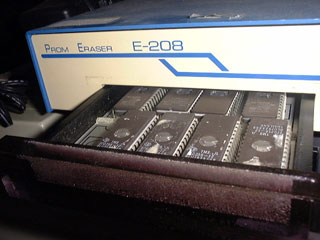

ROMイレーサーは別の部署の同僚が仕事で使わなくなったROMイレーサーを

廃却するというので、以前にタナボタゲットしたものだ。

「欲しいものは大声で周りにアピールしておこう」

これで、ROM-TUNE環境は整った。

(2005/4追記)

セッティングを進める上で「人間の感覚」ほど曖昧なものは無いと悟りGRIDで販売してる空燃比計LM-1を導入。これにはデータロギング機能が有り、セッティング上大きく役に立った。本気で詰めるならA/Fの監視は絶対に必要です。

4:ノーマルROMの取り外し方

今後ROM-TUNEの基準となるノーマルデータを入手しなくてはいけない。

とは言ってもECUの蓋を開けるとそこにはノーマルデータが詰まったROMが

基盤に実装されてるので、引っ張り出してROMライターで読み出せば良い。

これがNA6とは違いNA8がROMチューンに少ない投資で済むとされる理由だ。

NA6は追加基盤+ノーマルROM購入で2万円弱余計に費用が掛かるのだ。

ECUの封印をカットし、+ドライバーで蓋を開ける。

コネクターの部分が灰色をしてるものが32Pinものの証。

Sr.1前期型はコネクタは黄色だ。

今回もROMを外すのに強力半田吸い取り器を使用。

ROMを取り外すのに15分程度しか掛からなかった。

半田ごての先端に穴が開いており、加熱してハンダが溶融したら真空で

いっきに吸い取るという便利な逸品。

ピンボケまくりだがROMの足を真空用の穴に差し込む事ができ作業性もすこぶる良い。

ただ、注意点としては4箇所程ROMの足を曲げてハンダ付けされてる箇所が

あるので、そこは加熱時間を長めにしてしっかりとハンダを溶融させてから吸い取ると吉。ただし、余り過熱しすぎるとROMが熱で壊れてしまう可能性もあるので注意だ。

ちなみにこのような半田吸い取りマシーンを持ってる方は少数だろう。

比較的安価な手動の物もあるらしいが、これが一番最初の関門

だと思われる。

もし、どうしてもお困りの方が居たらバイトしまっせ(笑)

さて、そうして取り外したROMのデータをちゅぅぅぅぅ・・・と吸い取ってノーマル・データを得る。

これでやっとスタート地点に立ったと言う事になるのだ。

5:ノーマルROMデータ解析

取外したROMをROMライターに乗せ、EITECより頂いた新Verソフトでデータを読み取る。

さらに読み取ったデータをバイナリエディタで表示する。

私は

バイナリーエディタとしてStirlingというフリーソフトを使用している。

エディターとしてはかなり完成度の高い(らしい)物で、特に複数のバイナリデータを

並べて比較する時に「比較機能」はかなり有効だ。

もちろんEITEC謹製SW1も、なかなか見やすい。

特にマップの場所を探す時などは値の大きさを着色して表示できるので

視覚的に分かりやすい。

(点火時期マップ)

こちらはStirlingの画面。

これがデータ冒頭部分である。

「BPF3」および「Corp.NIPPONDENSO1994」という文字からこのROMが

通称「BPF3-94」と呼ばれるタイプである事が判明した。

ラッキーな事に超有名Fireなサイトにて公開されているEXCELベースのエディタが使えるのだ。。

つまり、一気に「点火時期」および「空燃比」マップの書き換えが可能。

(2005/4追記)

ロードスター専門という事と、EXCELという事で非常に使いやすいFireさんエディタ。ただ、上記のように点火時期補正と燃料増量補正マップしか扱えないという制約はどうしようもない。

現在は、別のソフトも併用してるが、基本的にはFire氏のエディターを自分流にアレンジして見やすくして使用。

(追記おわり)

次の大きな問題はチェックSUMだ。

このBPF3はNA6のとは異なり、偶数

あるいは奇数列の値の合計をチェックしているらしい。

したがって、一箇所でもデータを変更すると別の箇所も変更して合計値

が変わらないようにしてやらなくてはいけない。

それについては別欄にて。

さて、読み込んだBPF3-94データのサイズは128Kbyte。

ちなみにNA6のB63などの28pinは32Kbyteなのでその4倍。

で、中身を見てみると正に32Kのデータが4つ入ってるような構成に

なっている。

今回は28pinのROMに焼くので32kに加工する必要があるのだが

その4つのウチ一つを選べば良い。

ちなみに正解は一つ。あとの3つは使えない。

まぁ、素直に選べばその一つを当てる事が出来ます。

6:基板加工 (for 32pin→28pin)

BPF3-881Bは32pinのROMが実装されている。

BPF3-881の端子がグレーのも32pinのハズ。

通常ならばこのまま32pinのROMを使って進めるのが確実だろう。

しかし、折角持ってる4連ROMチェンジャー(セッティングの時には大いに威力を発揮してくれるだろう)を生かす為には28pinのROMを使用できるようにしなくてはならない。

これについてはFireサイトに紹介されているのでイマイチ理由も分からず

加工してみた(笑)

まずは基板を裏側から見て「R672」のパッドを見つける。

写真中央あたりに見られる。ROMのすぐ横にある。

このパッドをジャンパーで短絡させるのだ。

写真では見難いが、近くに落ちてた金メッキ軟銅線(0.2mmΦ)を使用した。

電流はさほど大きくないだろうからコレで良いだろう。

(2005/4追記)

現時点で問題は起こっていない。

(追記終わり)

そして、ROMを刺すためのソケットを半田付けするとECUは完成だ。

7:4連ROM-changerインストール

Club de Roadsterの仲間RS501氏謹製ROMチェンジャー。

今気付いたが私の"502"とまるで兄弟だな(笑)

今は既に製作していないようだが、当時これを入手出来ていて

本当に良かった。

セッティングも詰まってくるとイチイチROMを付け替えてたのでは差が分らないのは経験者ならわかるだろう。しかし、このロム・チェンジャーは走行しながら切り替えが出来るので、一つ一つの違いが非常に分りやすいのだ。

さて上記基板加工にて28pin用のロム・チェンジャーを搭載する準備が出来た。

まずは今までの作業が正しいかどうかのチェック。

まずは、ROMに書かれていた昔のデータをROMイレーサーで消去する。

紫外線で20分ほど照射する。ちょっぴり怪しげな光である。

・・・「チン!」

まるで電子レンジのような音と共に消去完了。

そして、いよいよECUに、データを焼きこんだROMを装着する。

この段階での動作をチェックする為だ。ECUおよびデータに問題があれば

フェールセーフになりエンジンは異常な動作になってしまう。

車両にECUをセットし、キーを捻る。

「きゅるるる・・ブルン!」

問題なく始動。これでここまでの作業が問題ないことを確認できた。

いよいよ4連ROMチェンジャーの装着に移る。

以前と同様本体はグローブボックス内に装着するので、まずはGボックスを

取り外す。(下の2つのスクリューネジを外せばOK)

そこにROMチェンジャーのフラットケーブルを通してからECUをセットする。

さらに、ROMチェンジャーにROMを4つ装着する。

まずは全く同じノーマルROMを4つだ。それにより4ch全ての動作が同じで

あることを確認できる。

その本体をGボックス内に両面テープで固定して完成。

そしてドキドキのエンジン始動。

ドライバーズシートに身を沈め、キーを挿し一呼吸。

成功すればDIYネタ。失敗すれば日記ネタだな・・などと思いながらキーを捻る。

「きゅるるる・・・ヴォン!!」

無事エンジン掛かりました。あまりにスムーズなので今後が怖い(笑)

(2004.5.23)

8:Hide氏ROMを試す!

(2004.6.6追記)

遂に試乗する事が出来ました。

WEB上にあるロドスタ関係のページに良く出てくるのがHideさんと

いう方のROM。

例えば

R.S.C WORKS

R-Junkie など、その他のHPでもレポートされている。

このページを読んでる方も一度は見たことがあるんじゃないでしょうか?

時間が無い中、私の熱烈ラブコールに答えてR-junkieのミーティング

にROMを持ってきてくれたのだ。

早速ROMチェンジャーに装着しテスト。

1:NORMAL

2:わたくしの現時点の汗と鼻汁の結晶ROM

3:Hide氏ROM

これを切り替えながらの比較。

結論から書くと「さすがだな」という印象。

今回のテストは6500rpmまでしか回せなかった。

恐らくこれ以上の所でもう少し差が歴然としたのかもしれないのだが

ごく普通の一般道ではこれ以上回す事が出来なかったのだ。

私がニブイっつーのもあるかもしれないですが5000rpm以上の所は

自分のROMと正直差が分からない。

自分のROMは5000rpm以上はほぼ出力空燃比にしてある。

耐久性は・・・知らん(笑)

点火時期はまだ詰めきってないがそこそこ進めるべき所は進めてある。

排気音はNormalよりも明らかに乾いて、より高音に変化する。

この領域ではHideさんには申し訳無いが明確な差を体感できない。

ところが、中速域。3000-5000rpmあたりの領域。

ここでHideさんのは「ぐぐっ」と前に出るのだ。

正確にはバケットシートに押し付けられる背中に感じるGが

私のROMよりも明らかに上。

ハッキリ言ってこれはとても素晴らしいんじゃないだろうか。

普段、通勤にも使う領域。そこをグッと踏むとグッと付いてくる。

巡航している状態からアクセルを入れた時にトルクが出る感じ。

純正のROMではこういう時にロドスタの非力を悲しいかな感じて

しまうのだが、それが緩和されるのだ。

さて、テストを終わりHide氏に質問。

フィードバック領域を狭くしてるのでは?と。

が、そうではなくプログラム側を変更してるとのコメント。

そしてマップをイジるだけではこうならないとの答え。

ROM-TUNE.。まだまだゴールは遠いのである。

非難覚悟で敢えて書こう。

今回のレポートで確かに違いを感じることが出来た。

ロムチェンジャーを使って走行中に切り替えるという好条件でだ。

しかし、決して劇的な変化ではない。

もし、一度車両を停めてECUを入れ替えて・・・とやってたら

その差が分かっただろうか?

多分私には分からない。

分かったとしたら多分、余計にアクセルを踏んでるだけかも。

「ロムいぢれば劇的に高回転ビンビンエンジンに生まれ変わる」

という訳では決して無いのだ。

然るに、ROM-TUNEとは最後の「味付け」なんじゃないかと。

ハイコンプにし、そしてハイ・カムを入れたりした場合などに

それに見合った調整をしてやって初めて本領を発揮するものかと。

ノーマルエンジンでロムチューンは苦労の割りに得られるものは

少ないかもしれない。自己満足と、高燃費は手に入るが。

これが現時点の私の感想である。

というか、「ハイコンプだなっ!」というのが心の叫びだ(笑)

9:続ROMセッティング

その後、GRIDのA/F計を購入。

自分のニブさがいかほどのモノなのかを知る為に(笑)

このA/F計は5つまでの各種データをロギングできる優れもので、

勉強の為にもROM-TUNEを納得できるまで継続することにした。

以降、進捗については過去の日記を参照していただきましょう。

2005.01.27・・・この時点のROMとノーマルROMの比較

2005.02.01・・・測定の繰り返し再現性について

2005.03.10・・・502ROM試用版レポート("殿"編)

2005.04.05・・・502ROMの実力と結論

以上を読んでいただけると分ると思うがROMチューンの効果は

確かにある。それはデータ上明らか。

それが劇的かどうかは使用される人によってそれぞれであろう。

恐らく車の能力を限界まで引き出せる方は充分効果を感じられる。

しかし、私のような甘ちゃんドライバーでは「良くなったかなー」

程度なのである。

これまで結構な数のROMを試してみたり解析したりしたが、多くは

「これじゃ、効果なんてわからんでしょ・・・」

なモノであり、そういうROMに対して高い評価をしてる人も居るのは

理解に苦しむ。

現時点のお試し用502ROMはそういうショップものやオークションもの

よりは良いんじゃないかと自負している。

というか、負ける気がしない(笑)

燃調については実際A/F計で追い込んで決めた値であるし

点火時期についても複数台でテストした結果をフィードバックした。

その分、無理に高いギアで登板したり8000rpmで10分間連続走行

したりという普通では有り得ない状況は想定外 。

つまりマージンを削ってるという事だ。

しかし、これだけは言っておきます。

軽くエンジンが吹け上がるとか過度の期待はいけません。

私自身は

これ以上のROMの解析は積極的には行わないつもり。

期待ハズレってのが大きい。夢見すぎたようです(笑)

で、次のステップを考えるとまず浮かぶのが「圧縮アップ」

そうなると制御系のセッティングは必須。

その時に初めてROMチューン(ROMセッティング)が本領発揮という事。

ノーマルエンジンでは得られる恩恵は無いとは言わないが少ないです。

で、ROMの解析をこれ以上進めないと言う訳は「大変」だから(笑)

プログラム解析の知識も無いのでマップトレーサー等への投資と

解析の時間が相当掛ると。

さらに、当然だけどもLジェトロにしか対応できない。

私はご存知の通り4連スロットル化を目指してるので純正ECUとは

ここら辺でさようならという事で。

10:ユーザーレポート

以下は私が書いたものではありません。

実際の効果なのか感覚的なものなのかは不明ですが、

試用していただいた方からのレポートを紹介します。

信じる信じないはご自由に(笑)

参考までにそれぞれの方に送ってる内容は一つ一つ

異なります。一番大きい違いはご希望の回転リミッター値ですが

各人が想定してる走行ステージで多少のマージンを持たせてる

トコロが異なります。

つまり、"世界にたった一つのROM"なのです。

と、書くとなんか格好良いですね(笑)

テスター

|

インプレッション |

殿氏

05/3/10 |

以前の某ROM(某クション2万円ECU)との違い

以前はシフトアップ時に4000回転以下でマッタリした加速の待ちがあったのですが、今回はシフトアップしても待ちが無く即加速する。

また、全域にわたりアクセルのツキが良く、アクセルの動きに即車が付いてくる感じです。(これで爺やに勝てそう!)

3000回転以下でのバックファイヤーも以前に比べだいぶ少なくなりました。 |

OK牧場氏

05/4/4 |

早速ですが、自分の鈍い体で感じたことをレポートします。

まずはそのままテストコース?へ今までのROMを確かめながら。。。そして、502作ROMへ…キュルキュル…キュルキュル…あれ(汗)

気を取りなおしてROMを入れ替えてみました。ROMって向きがあったんですか?(恥)

よしっ!ロー!セカンド!タコを見るとレッドゾーンへ・・・力み過ぎ!

気をとりなおしてタコメーターと体センサーに集中して、ん・・ん・・お・・!

感想:全体的に回転上昇が(フィーリング)良くなってトルク感もあります。特に5000rpm〜6500rpm付近は今までのROMよりかなり良くなっていると思います。今までのROMでは6000rpm以上は回す気にならなかった。

夕方、S2000に乗っている従弟が来たので早速テストコースに拉致!早速試乗させる。

感想:なんか前より良く回るようになった。何度かROMを付け替えるが…取り外しをしている内にROMの足が変な方を向き始めた…(汗)

やはり5000rpm付近がいいそうです。高回転はS2000がいいそうです。(笑)

でも、ロードスターの方が乗っていて楽しいそうです!

502作ROM BPノーマルエンジン性能をフルに出しているのではないかと・・・

このROM最高!!です。

以上、右足力みっぱなしのレポートでした。

あと少し冷静になって感じたことがありましたらVol・2で…失礼します。

|

Hさん

05/4/21 |

今までのROMとの比較ですが。

1.「4500rpmまでのトルク感UP!」

町中での3、4速で走るようなズボラな運転で、

1000rpmからでもスルスル加速していきます。

町乗りが楽になりました。

2.「6500rpmからの伸び」

4500〜6500rpmまでは変わらないようでしたが

6500rpmからの勢いが違います。

かなり気持ちいいので回しすぎに気を付けないと (^^)

3.「アクセルレスポンスがいい」

ホント楽しいです。

4.「マフラー音の変化」

オートエクゼのマフラーで低めの音だったんですが

音が高くなり、回していくとはじける感じの音に

なりました。

|

Yさん

05/4/23 |

かなり、使いやすいです。渋滞でも以前より乗りやすくなりました。

そのくせ、ひとたび踏み込むとトルクの落ち込む回転域もカンジさせずキレイに吹けあがります。今は訳あって、純正マフラー入れてますが、信じられない位、高回転が良くなりました。(これなら某サイレントマフラーなんか要りませんネ!)

気になる峠インプレは沖縄地方、プレ梅雨状態に付きいつになるやら・・・・

ただ、今まで純正ROMに甘やかされてたエンジンが高回転でブン回すと知恵熱を出すようになってしまいました。(そんだけ働いてるって事でしょう)

夏迄にはオイルクーラー入れたい今日この頃です。 |

| |

|

11:試用について

基本的にはECUごとお貸しします。(内部データ保護の為)

ROM解析環境が無い方に限りROM単体でもお貸しします。

ROM解析環境がある方は・・・まずはご連絡ください。

ECUはBPF3-881およびBPF3-881Bに対応できます。

「ROMチューンってどんなもんよ!?」

って方、お待ちしております。

くれぐれも過度な期待は禁物です(笑)

|